André Virgile Paul Marie BERTHIER est

le neveu d'Antoinette

Philippine Lapostol, épouse en secondes noces de Henri

Gustave DELVIGNE. En effet, François Désiré LAPOSTOL

& Marie Hélène MAUPEOU sont en même temps les parents de

l'épouse de Henri Gustave DELVIGNE et les grands-parents d'André

Virgile Paul Marie BERTHIER.

|

||||||||||||||||||||||

Henri

Gustave DELVIGNE,

né le 10 avril

1800 à Hambourg, Confédération germanique. Lieutenant

d'infanterie, officier de la garde royale, chevalier de la Légion

d'honneur (le 27 décembre 1830), officier de l'ordre impérial de la

Légion d'honneur (le 30

novembre 1866), chevalier de l'ordre royal de Belgique, chevalier de

l'ordre de Léopold (le 14 octobre 1841.) Inventeur des flèches

porte amarres de sauvetage, auteur de nombreux perfectionnements

apportés dans les armes de précision. Il meurt, le 18 octobre 1876, à

Toulon, Var.

L'invention de

la balle cylindro-conique

Depuis

la guerre d'Orient, les journaux parlent fréquemment d'une

arme qui, dans les mains de nos chasseurs d'Afrique et dans celles des

tirailleurs anglais, est devenue la terreur des Russes, par la justesse

et la portée de son tir. Ils désignent généralement cette arme sous le

nom de carabine Minié.

Faisons en quelques mots l'historique de ce

redoutable instrument de destruction.

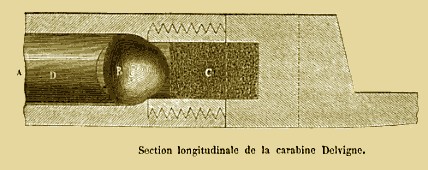

Dans l'ancienne carabine, le

projectile sphérique était un peu plus gros que l'âme du canon rayé en

hélice, dans laquelle on l'enfonçait à coups de maillet, ce qui

exigeait, pour la charge, un temps tellement considérable, que la

carabine était à peu près abandonnée dans les armées, lorsque M.

Delvigne entreprit, en 1826, de la réhabiliter.

l'enfonçait à coups de maillet, ce qui

exigeait, pour la charge, un temps tellement considérable, que la

carabine était à peu près abandonnée dans les armées, lorsque M.

Delvigne entreprit, en 1826, de la réhabiliter.

Son point de départ fut

l'emploi d'une balle sphérique descendant librement dans le canon, au

fond duquel elle s'arrêtait sur les bords d'une chambre plus étroite

contenant la poudre. Quelques coups d'une baguette suffisamment lourde

y aplatissaient la balle, qui se moulait ainsi dans les rayures,

condition qui l'assimilait à la balle forcée de l'ancienne carabine.

Plus tard il substitua à la balle sphérique une balle

cylindro-conique,

creuse dans la partie cylindrique, et qui était refoulée au  moyen d'une

baguette dont la tête portait une creusure conique dans laquelle se

logeait la pointe de la balle, maintenue ainsi dans l'axe du canon. Le

tir devint alors d'une justesse prodigieuse.

moyen d'une

baguette dont la tête portait une creusure conique dans laquelle se

logeait la pointe de la balle, maintenue ainsi dans l'axe du canon. Le

tir devint alors d'une justesse prodigieuse.

En 1842, M. Thouvenin, de

concert avec M. Minié, créa la carabine à tige, comportant une balle

cylindro-conique, mais pleine, que la baguette comprime sur une tige

d'acier fixée au centre du bouton de culasse. Ces conditions sont

aujourd'hui celles de la carabine de nos chasseurs d'Afrique.

En 1849,

M. Minié reprit la balle creuse de M. Delvigne dans la cavité de

laquelle il logea un culot tronc conique de fer qui, chassé par les gaz

de la poudre, s'enfonce dans cette cavité, dilate les parois de la

balle et les force à se mouler dans les rayures avec plus d'énergie que

ne le fait le refoulement par la baguette.

balle, en

déterminaient l'enfoncement plus complet dans les rayures.

Il est juste de dire que,

très-antérieurement, M. Delvigne avait

constaté que ces mêmes gaz, en pénétrant dans la cavité de la balle, en

déterminaient l'enfoncement plus complet dans les rayures.

Il paraît que les Anglais, qui d'abord avaient adopté le culot de M.

Minié, jugent aujourd'hui suffisante la

dilatation de la balle par les

gaz de la poudre.

Nous croyons que, en présence de ces faits, il faut

reconnaître que

l'initiative, ainsi que la base de cette importante modification

appartiennent à M. Delvigne, et qu'il serait de toute justice d'accoler

son nom à celui de M. Minié dans la désignation de la nouvelle arme.

Visite à l'exposition universelle de Paris, en

1855, publiée sous la direction de M. H. Tresca, Paris, Librairie

L.

Hachette, 1855, pp.

558 & 559.

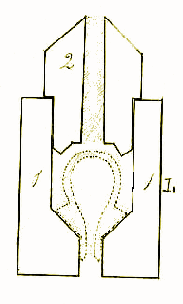

Les balles-obus

|

7175

BREVET D'INVENTION DE CINQ ANS en date du 13 avril 1840 Demande d'un brevet d'invention,

d'importation et de perfectionnement de cinq ans, déposée, le 17 mai 1839, pour la confection de balles-obus Au sieur Delvigne (Gustave), à Paris,

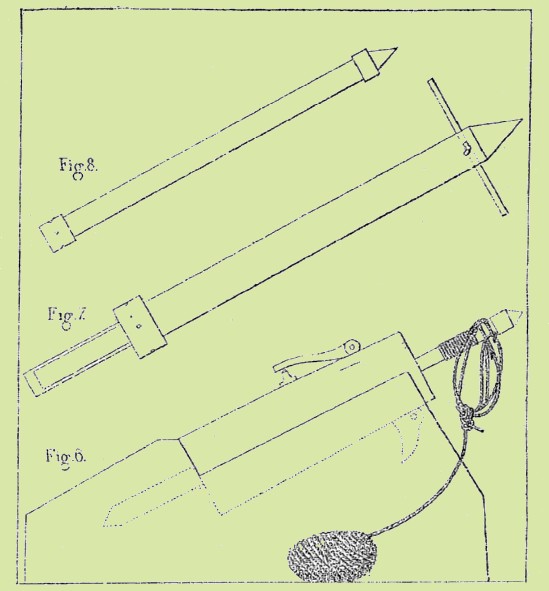

au Rond-Point des Champs-Élysées, n° 1 Pour des balles-obus. ______ Le principe de déterminer l'explosion d'un projectile creux par une amorce fulminante qui s'enflamme par le choc de la balle contre le but frappé est connu ; mais son application a éprouvé tant de difficultés dans la pratique, surtout pour le tir des armes portatives, que, malgré les avantages bien positifs que l'on aurait retirés de l'emploi de ces projectiles si les résultats eussent répondu au but que l'on se proposait, on paraissait avoir renoncé à l'espoir de les lever. J'ai remédié aux inconvénients qui existaient, et j'ai assuré l'effet des balles creuses appliquées au tir des armes rayées de guerre et de chasse. J'ai donné à ces projectiles le nom de balles-obus. L'emploi utile de la balle-obus n'est possible que dans le tir des armes rayées en hélice ; c'est le mouvement de rotation qu'elles impriment à la balle qui fait que sa partie antérieure armée d'une capsule fulminante reste toujours en avant et vient frapper le but dans lequel elle fait aussitôt explosion. La balle-obus ne peut recevoir la forme sphérique, puisque d'abord il serait presque impossible de la placer dans le canon de manière que la capsule se trouvât toujours en avant ; en second lieu, l'espace qui contiendrait la poudre nécessaire pour faire éclater la balle diminuerait beaucoup son poids. De ce changement dans la forme du projectile résulte la nécessité de réunir plusieurs conditions nouvelles sans lesquelles le tir des balles-obus serait de peu d'effet. Il faut : 1° Que le centre de gravité se trouve placé dans la partie antérieure du projectile ; 2° Que le vide, quelle que soit sa forme, soit également réparti autour de l'axe longitudinal de la balle ; 3° Que, dans le tir, le projectile soit forcé convenablement et placé de manière que son axe longitudinal se trouve dans le prolongement de l'axe du canon. J'ai réuni ces trois conditions indispensables par la forme de la balle combinée avec celle de l'intérieur du canon ; quelques explications sont nécessaires pour en faire apprécier l'importance. Le chargement d'une balle-obus forcée par la bouche présentait tant d'inconvénients, qu'il ne fallait pas penser à pouvoir l'employer. J'ai évité ces inconvénients en employant un mode de chargement de mon invention, qui est devenu la base du système d'armement adopté pour les chasseurs à pied que l'on forme à Vincennes. Il consiste à forcer, sur l'orifice de la chambre et par le choc de la baguette, une balle introduite librement par la bouche. Le choc de la baguette a lieu également sur la balle-obus, sans aucun inconvénient, au moyen d'un trou percé dans la tête de baguette et dont le diamètre est calculé de manière à ce que, dans aucun cas, la capsule fulminante ne puisse recevoir un choc en bourrant ; ce mode de chargement, qui, par suite du changement de forme que la balle subit sur la culasse, réunit l'avantage de charger à balle coulante et de tirer à balle forcée, a nécessité, pour la balle-obus, des conditions particulières. Ce projectile ayant une partie cylindrique et exigeant plus de vent que la balle sphérique, il en résultait que, en tombant sur la chambre, son axe se trouvait former presque toujours un angle avec celui du canon. Tantôt le fond de la balle était bien placé, mais le haut inclinait d'un côté ou de l'autre; souvent encore le fond de la balle touchait l'un des côtés du canon et le haut le côté opposé ; d'autres fois enfin (et cela surtout lorsqu'on incline l'arme en chargeant), toute la partie cylindrique du projectile posait contre l'un des côtés du canon. Dans le premier cas, la forme conique de la baguette pouvait, en bourrant, ramener la partie supérieure de la balle à sa véritable position ; mais, dans les deux autres cas, cela ne pouvait suffire, puisque le fond de la balle se trouvait placé de côté : du reste, dans tous les cas, l'action de bourrer devait encore contribuera mal placer le projectile, toutes les fois que l'axe de la tête de baguette ( qui doit avoir au moins trois points de vent) venait à tomber du même côté que la balle. Un autre grave inconvénient se présentait encore, c'est que, au moment de l'inflammation de la charge, les gaz développés se faisaient jour plus d'un côté que de l'autre, et, pressant la balle contre la paroi opposée du canon, la rayaient d'une manière inégale et nuisaient ainsi à la justesse du tir ; ceci avait lieu dans le chargement par la bouche : dans celui qui a lieu par la culasse, les difficultés sont bien moins grandes pour bien placer la balle, mais il est également important d'éviter que l'effort de la poudre vienne la déranger en agissant plus d'un côté que de l'autre. Après de nombreux essais , j'ai remédié aux inconvénients signalés par les moyens suivants : L'axe de la chambre de l'arme se trouvant toujours dans le prolongement de celui du canon, j'ai fait servir l'orifice de cette chambre d'appui et de conducteur en donnant à ma balle une forme telle que son fond doit nécessairement tomber et s'engager dans cet orifice. Pour assurer également la position convenable de la partie supérieure du projectile, j'ai réservé à la jonction du cône avec le cylindre un cercle étroit d'un diamètre égal à celui du canon. Le peu de résistance que ce petit cercle présente à l'effort de la baguette ne donne lieu à aucun inconvénient, et l'axe de la balle se trouve ainsi maintenu dans le prolongement de celui du canon. La forme conique de la partie antérieure de la balle ramène également la tête de baguette au centre, et le projectile se trouve ainsi régulièrement forcé par sa dilatation. Pour le chargement par la culasse, le cercle à la partie antérieure de la balle est supprimé. Dans le but d'éviter que l'effort de la poudre n'agisse sur le projectile d'une manière inégale et afin de le forcer plus facilement, j'ai réservé à la partie inférieure de la balle un angle aigu ; par cettte disposition, le plomb s'affaisse très-facilement sous le choc de la baguettte et s'engrène dans les rayures. Ce qu'il y a de remarquable, c'est que, au moment de l'inflammation de la charge, l'effort même de la poudre, agissant contre le pourtour de la balle, sert à forcer davantage le plomb contre la paroi du canon et à l'engrener dans les rayures. Ainsi se trouve évité le grave inconvénient de L'action inégale de la poudre sur les côtés du projectile. Le dessin, pl. 31e (Le plan joint à ce mémoire), représente les différents modèles de balles-obus combinés d'après le but que l'on se propose de leur emploi : s'il s'agit de mettre le feu à un caisson de construction ordinaire l'effet de la balle-obus à noyau à coquille est tout à fait suffisant ; s'il peut être utile d'obtenir une plus grande force d'explosion, les balles-obus à globes en cuivre sont préférables ; enfin, s'il est question de percer de fortes tôles et de produire des éclats dangereux et inquiétants, il faut avoir recours à la balle-obus dont le corps en métal n'a qu'une enveloppe de plomb. Suivant le but que l'on se propose et suivant le calibre des balles, ou les charge avec de la poudre fine, avec de la poudre fulminante ou avec un mélange des deux, et l'on y ajoute de la roche à feu ou autre composition incendiaire. La confection des balles ne présente aucune difficulté ni aucun danger. Les conditions nécessaires à leur bonne confection sont assurées par la bonne construction des moules dans lesquels on les fond et des noyaux que l'on y fixe. Les inconvénients du choc, dans les transports, sont considérablement diminués par la confection d'une cartouche particulière dont l'ouverture est fermée comme par un bouchon, par la balle elle-même dont la pointe année d'une capsule se loge dans la poudre; on laisse dépasser la balle d'une ligne environ au-dessus du papier de la cartouche, afin de la saisir avec les dents pour l'en retirer. Je ferai remarquer, en terminant, que les essais nombreux que j'ai faits sur l'emploi de la balle-obus, et mes longues méditations sur les différentes applications que peut recevoir, à la guerre, ce moyen de porter, avec une extrême justesse, le feu et l'explosion sur un point quelconque, m'ont donné la conviction profonde que la balle-obus est destinée à exercer une influence assez marquée sur les opérations militaires futures.  Détail des dessins

Pl. 31e, A. Balle-obus prête à être rendue sur l'orifice fraisé de la chambre qui lui sert de guide et de point d'appui. 1. globe en cuivre ou en fer formé d'une seule pièce au balancier. 2. pointe de Paris servant à déterminer l'inflammation de la capsule et à  fixer le globe dans le moule. fixer le globe dans le moule.

3. logement de la capsule. 4. petit cercle servant à maintenir la balle dans le canon. 5. partie anguleuse servant à faciliter l'aplatissement de la balle et à empêcher les gaz développés par l'inflammation de la poudre de se glisser plus d'un côté que de l'autre ; par cette disposition, l'effort même de la poudre contribue à forcer davantage la balle et à l'engrener dans les rayures. B. Culasse à chambre dont l'orifice fraisé sert de point d'appui pour forcer la balle. C. Tête de la baguette fraisée en cône s'ajustant sur la partie antérieure de la balle. 1. trou servant à préserver la capsule de tout choc pendant l'action de bourrer. 2. trou transversal servant à introduire une tige de fer pour faciliter le déchargement de l'arme au tire-bourre : il sert aussi pour empêcher toute accumulation de crasse. D. Globe en cuivre ou en fer, avec sa pointe.  E. Globe ou noyau formé de deux coquilles faites au balancier. F. Noyau formé de deux coquilles dont l'une porte la cheminée servant à déterminer l'inflammation. G. Coupe de la balle, le plomb étant coulé sur le noyau. H. Corps d'une balle-obus en fonte ou en fer servant à percer des caissons couverts de forte tôle, et pour la chasse du sanglier et des animaux féroces. I. Coupe de la balle, le plomb étant coulé sur le noyau H. K. Moule à balles-obus à globes intérieurs. 1. cylindre dont la partie inférieure a le diamètre du corps de la balle, et la partie supérieure celui du petit cercle qui l'entoure. 2. bout de cylindre ayant la forme du fond de la balle. 3. cylindre portant une tige percée qui reçoit le globe avec sa pointe. 4. jet. L. Moule pour la balle dont le corps est en métal. 1. partie cylindro-conique recevant le corps de la balle. 2. partie cylindrique formant le fond de la balle et recevant le jet. Ce mémoire, daté du 18 mai 1839, réalisé à l'appui de la demande d'un brevet d'invention, de perfectionnement et d'importation de cinq ans, formé par M. Gustave Delvigne, pour la confection de balles-obus, déposé à la préfecture de la Seine, le 17 (sic.) mai 1839, a été édité dans Description des machines et procédés consignés dans les brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation dont la durée est expirée, et dans ceux dont la déchéance a été prononcée, publiée par les ordres de Monsieur le ministre du Commerce, tome LVI, chez Mme Veuve Bouchard-Huzard, Paris, 1845, p. 473 & ss. |

| Ordonnance du roi, du 9 septembre 1840, qui proclame les brevets d'invention délivrés pendant le deuxième trimestre 1840, Bulletin du ministère de l'agriculture et du commerce, partie officielle, 1re année, Imprimerie nationale, Paris, 1840, p. 338. - 27. M. Delvigne (Gustave), demeurant au Rond-Point des Champs-Elysées, n° 1, à Paris, auquel il a été délivré, le 13 avril dernier, le certilicat de sa demande d'un brevet d'invention, d'importation et de perfectionnement de cinq ans, pour la confection des balles-obus. |

La carabine Delvigne

Le Spectateur militaire, tome X, p. 257 & tome XXIV, p. 318 & 629, mentionnait la CARABINE-DELVIGNE, inventée en 1827, ou FUSIL RAYÉ, comme simplifiant l'opération du CHARGEMENT. Cette ARME de quatre pouces plus courte que le FUSIL pesait une livre et demie de moins. La CULASSE de l'ARME était d'un diamètre rétréci, ou à CHAMBRE cylindrique. La BALLE, d'un diamètre moindre que celui du TUBE, tombait d'elle-même sur l'entrée du logement que le TONNERRE lui présentait, deux coup de BAGUETTE donnés à la main suffisaient pour l'y forcer ; elle s'aplatissait par ce choc, et sortait des RAIES spirales du CANON avec la violence d'une BALLE de plus de diamètre que le TUBE. - DES BALLES INCENDIAIRES s'appliquaient à ce système. M. DELVIGNE en faisait l'expérience au commencement de 1838, à Bruxelles, où se trouvait en même temps M. HEURTELOUP ; ces balles enflammaient, à grande PORTÉE, des artifices enfermés dans des caisses. - Le Spectateur militaire, tome IV, rendait compte de la création, en 1837, d'une COMPAGNIE dans la MILICE PIÉMONTAISE ; les chasseurs de cette COMPAGNIE étaient armés de CARABINES-DELVIGNE.

Cf. BARDIN (Étienne-Alexandre, général), Dictionnaire de l'armée de terre ou recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes, tome I, Paris, 1851, p. 1023.

On lit dans Le Spectateur militaire, tome XXIV, p. 629 : À 150 mètres la petite carabine (la CARABINE DELVIGNE) met dans le but (la CIBLE) un tiers de balles de plus que le FUSIL ordinaire ; à 200 mètres, deux fois plus de BALLES que le FUSIL

; à 250 pas, six fois plus ; à 300 pas, dix-sept fois plus ; à 400 pas

il n'y a plus que la carabine Delvigne qui atteigne le but.

Cf. BARDIN (Étienne-Alexandre, général), Dictionnaire de l'armée de terre ou recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes, seizième partie, Paris, 1851, p. 5065.

Sur l'invention des canons rayés

On lisait dans le Cosmos du 2 mars 1860 :

On lisait dans le Cosmos du 2 mars 1860 :

La question des armes rayées est plus que jamais à l'ordre du jour.

Plusieurs feuilles périodiques refont en ce moment leur histoire, et,

chose vraiment étrange, elles ne nomment même pas le brave et excellent

capitaine Delvigne. C'est à lui cependant que revient incontestablement

l'honneur de l'invention, non-seulement de la carabine rayée qu'il

introduisit le premier sous le patronage du duc d'Orléans, vers 1830,

dans les

régiments de chasseurs de Vincennes, mais du canon rayé qui a été

longtemps expérimenté sous sa direction dans le port de Lorient, bien

avant qu'il en fut question en Angleterre et dans le reste de l'Europe.

Cette réclamation serait à peu près légitime si la forme qui lui est

donnée ne semblait pas mettre à néant les titres du major Cavalli et du

capitaine Tamisier. Il est bien vrai que M. DELVIGNE est le premier qui

ait préconisé les canons rayés ; il est bien vrai qu'il est le premier

(en France) qui ait proposé et fait expérimenter un système de ce genre

dans la presqu'île de Gavre, en 1845, 1846 et 1849 ; mais il faut

ajouter que ces premières épreuves, dont l'artillerie de marine eut le

mérite de comprendre l'importance et de favoriser l'exécution, tout en

contribuant à éclairer le problème, ne conduisirent à aucun système

praticable.

C'est au major CAVALLI que revient l'honneur d'avoir le premier, en

1846, proposé et réalisé un système assez satisfaisant pour entrer dans

la pratique de l'artillerie. Ce système donnait la rotation sans

forcement avec un projectile allongé il ne pouvait s'appliquer qu'aux

pièces en fonte de fer, et par conséquent cette première solution ne

convenait qu'à

l'armement des vaisseaux, des côtes et des places. Lorsque ces premiers

résultats furent bien constatés, l'artillerie de marine, qui jusque-là

avait expérimenté avec persévérance sur les propositions de M.

Delvigne, porta, en 1851, ses études dans la nouvelle voie qui semblait

offrir plus de chances de succès, et, au mois de septembre 1855, la

marine possédait les tables de tir de deux bouches à feu rayées

susceptibles d'être mises en service : 1° l'obusier rayé de 0m,

16 (obusier

de 0m, 22, foré au calibre de

30) ; 2° le canon rayé de 0m,

13 (canon de 30, foré au calibre de 24). On avait déterminé les

vitesses initiales à l'aide du pendule balistique, mesuré les effets

destructeurs des boulets ogivaux sur les murailles en chêne et sur les

escarpes en maçonnerie, constaté la résistance des nouvelles bouches à

feu aux effets d'un tir prolongé.

C'est au capitaine TAMISIER que revient l'honneur d'avoir le premier,

en 1850, proposé et réalisé un système dans lequel le forcement est

obtenu par l'effet même du tir. Ce système, fondé sur l'emploi de

tenons en zinc, est le premier qui ait réussi sur les bouches à feu en

bronze, et, de plus, il a fait naître directement le système actuel de

l'artillerie de terre, créé de 1854 à 1857, sur les propositions du

capitaine de Chanal, ainsi que le système actuel de l'artillerie de

marine, créé de 1856 à 1858, sur les propositions du colonel Frébault.

En résumé, pour bien faire comprendre notre pensée, nous dirons que le

capitaine DELVIGNE est l'inventeur des canons rayés, comme Papin est

l'inventeur de la machine à vapeur ; ce qui n'empêchera pas les

artilleurs de continuer à dire CAVALLI et TAMISIER, comme les

ingénieurs disent Newcomen et Watt.

P.-B.

L'Ami des sciences, Journal du dimanche, publié par Victor Meunier, tome sixième, 6e année, 1860, n° 16, 15 avril 1860, p. 251-252.

Paris, 21 avril 1860.

Paris, 21 avril 1860.

Monsieur,

Je viens d'avoir connaissance d'une série d'articles publiés dans L'Ami des sciences sur les canons

rayés, et extraits du Dictionnaire

des Arts et Manufactures. A la suite de ces publications, et

provoquée

par quelques observations du Cosmos,

se trouve dans L'Ami des

sciences une note sur le même sujet, dans laquelle il est fait

mention

de moi nominativement, avec beaucoup de bienveillance. J'ai une trop

longue habitude, Monsieur, de l'examen des questions d'invention pour

pouvoir accepter le titre et le rôle d'inventeur du canon

rayé. La

vérité est, je crois, que j'en ai été l'un des premiers et des plus

zélés promoteurs en France.

Dictionnaire

des Arts et Manufactures. A la suite de ces publications, et

provoquée

par quelques observations du Cosmos,

se trouve dans L'Ami des

sciences une note sur le même sujet, dans laquelle il est fait

mention

de moi nominativement, avec beaucoup de bienveillance. J'ai une trop

longue habitude, Monsieur, de l'examen des questions d'invention pour

pouvoir accepter le titre et le rôle d'inventeur du canon

rayé. La

vérité est, je crois, que j'en ai été l'un des premiers et des plus

zélés promoteurs en France.

Dès lors, puisque M. Laboulaye se faisait l'historien des essais

entrepris sur ce nouveau système d'artillerie, en déclarant qu'il avait

cherché à se tenir au courant des divers essais qui ont été tentés, il

me semble que sinon la justice, du moins un intérêt historique, aurait

pu l'engager à ne pas passer entièrement sous silence l'origine de la

révolution qui s'opère maintenant dans l'artillerie.

Comme le fait remarquer avec beaucoup de raison la note de L'Ami des

sciences du 15 avril, je, ne suis pas plus l'inventeur des

canons

rayés que ne l'est Papin de la machine à vapeur actuelle.

Mais vous reconnaîtrez peut-être, Monsieur, qu'un autre rôle

m'appartient, lorsque vous aurez lu l'extrait suivant du brevet que

j'ai pris à Lorient, le 6 septembre 1845, non pas pour un canon rayé,

mais «pour un nouveau moyen de charger et de forcer les projectiles

allongés dans des bouches à feu rayées.» Le projectile est en fonte, et

sa partie cylindrique a le diamètre convenable pour entrer dans la

bouche à feu avec le vent suffisant pour le chargement. Au lieu de

rayures en hélice en saillie, le projectile est, au contraire, fondu

avec des rainures en creux formant queue d'aronde et présentant un plan

incliné relativement à l'axe du boulet. Dans ces rainures, dont le

nombre varie à volonté, on introduit des coins ou éclisses en

bois ou en métal, que l'on enfonce jusqu'à un certain point, laissant

dépasser en arrière une partie, suivant la profondeur des rayures et le

degré de forcement qu'on veut obtenir.

Sur l'extrémité de ces coins et en arrière du projectile, on fixe un

culot ou rondelle en bois ou en métal. On comprend que, tant par

l'effet du refoulement que par la pression des gaz, les coins, glissant

sur un plan incliné en s'enfonçant dans le projectile, s'élèvent et

viennent adhérer fortement au fond des rayures.

M. le capitaine Tamisier connaissait parfaitement ce système, que cinq

ans plus tard il modifia en ce sens qu'il fit monter transversalement,

sur un plan incliné, les coins ou tenons que j'avais disposés

longitudinalement.

Pensez-vous, Monsieur, qu'en présence de ce titre officiel et de

nombreuses expériences faites sur plusieurs pièces de gros calibre dans

le cours de dix années, il soit juste et exact de dire : c'est au

capitaine Tamisier que revient l'honneur d'avoir le premier, en 1850,

proposé et réalisé un système dans lequel le forcement est obtenu par

l'effet même du tir ?

Je me bornerai, pour le moment, à ces quelques observations mais comme

toutes ces questions relatives aux armes rayées, que j'ai étudiées

depuis cinquante ans, présentent maintenant un très-grand intérêt, je

viens vous prier, Monsieur, de vouloir bien m'indiquer un rendez-vous,

afin de pouvoir vous soumettre de nombreux documents à ce sujet.

Veuillez agréer, etc.

L'Ami des sciences, Journal du dimanche, publié par Victor Meunier, tome sixième, 6e année, 1860, n° 18, 29 avril 1860, p. 285-286.

| Ordonnance du roi, du 15 mai 1843, portant proclamation des brevets d'invention délivrés pendant le premier trimestre 1843, Bulletin des lois du royaume de France, IXe série, règne de Louis-Philippe, roi des Français, 2e semestre 1840, tome XXI, Imprimerie royale, Paris, février 1841 & Bulletin du ministère de l'agriculture et du commerce, partie officielle, 4e année, Imprimerie nationale, Paris, 1843, p. 199. - 124. M. Delvigne (Gustave), demeurant à Paris, Grande-Rue-Verte, n° 32, auquel il a été délivré, le 10 février dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'addition et de perfectionnement à son brevet d'invention et de perfectionnement de dix ans, en date du 1l octobre 1841, pour un système d'armement pour la cavalerie. |

Henri-Gustave

Delvigne et l'artillerie

Une

fois

qu'un principe est démontré et reconnu, ses différentes applications,

en grand ou en petit, ne sont plus qu'une question de temps et de

recherches.

Il devait donc tomber sous le sens de chercher à employer

les projectiles allongés dans le tir du canon ; mais cette idée, si

simple au premier abord, rencontrait de grands obstacles dans

l'application.

Mon mode de chargement, qui m'a conduit à la solution du

problème, pour les armes portatives, en forçant au fond du canon une

balle de plomb introduite librement par la bouche, devenait impossible

avec le canon. Lors même que le boulet eût été en plomb, le plus

vigoureux refoulement n'aurait pu faire obtenir sa dilatation. Il

fallait donc trouver d'autres moyens. Ayant été assez heureux pour les

imaginer, j'abordai la question de l'application de ce système ; l'on

nia d'abord la possibilité de forcer le boulet au fond de l'arme ; et

en admettant, disait-on, que j'eusse trouvé ce moyen, les corps que je

pourrais employer, dans le but de forcer le boulet, pour l'obliger à

suivre la rayure, seraient brisés, broyés ou fondus par la violence

extrême de l'explosion de la charge d'un canon, qui, me disait-on, avec

affectation, était autre chose que l'explosion d'une petite charge de

carabine !

Après cet accueil, je fus forcé de renoncer à ma

proposition ; mais bientôt après, l'expérience me donna raison, et

jamais affirmation ne reçut, en tous points, un démenti plus positif !

Ce fut précisément la force de l'explosion de la charge,

qu'on m'opposait comme un obstacle invincible, qui m'a servi pour

forcer le projectile, et quant aux moyens, aux corps que j'employais

pour obliger le boulet à recevoir le mouvement de rotation, et qui

devaient, disait-on, être brisés, broyés ou fondus sans produire de

résultat, ce furent... de petites éclisses en bois, qui, en grande

partie, ne furent ni broyées, ni brûlées , ni souvent même brisées.

Quant aux résultats obtenus, je ne pense pas qu'on puisse citer aucun

exemple antérieur de plus grands résultats obtenus, avec la faiblesse

des moyens employés. Avec une petite caronade en fonte modèle de 13,

forée au calibre de 6, j'obtins avec un projectile cylindro-conique

incendiaire, du poids de 5 kilogrammes et une charge de 500 grammes de

poudre seulement, des portées de près de 2.700 mètres et une grande

justesse de tir !

Ce fut d'après les ordres de M. le ministre de la marine,

auquel je m'étais adressé après avoir été repoussé ailleurs, que ces expériences furent faites, il y a

bientôt trois ans. D'après ces résultats, j'obtins la

continuation des expériences avec un canon de 30.

Les chefs de service de la marine, sachant bien qu'une

augmentation d'épaisseur de métal serait nécessaire, m'engagèrent à

demander la fonte d'une pièce spéciale. Celle offre, tout à fait dans

mes intérêts, je la refusai dans l'intérêt du service. Je représentai

qu'en fait d'artillerie, des inventions nouvelles devaient être

étudiées avec le minimum des résistances des armes. Que si j'acceptais

la proposition qui m'était faite, la grande résistance d'une pièce

d'épreuve spéciale pourrait tenir caché quelque vice inhérent à

l'emploi des projectiles allongés, qui plus tard, pourrait se révéler

au grand préjudice du pays. Je représentai que lorsqu'on aurait étudié

sur des pièces faibles les efforts exercés par l'emploi d'un nouveau

système de chargement et de projectiles d'une forme toute particulière,

il serait facile de fixer la résistance à donner aux pièces. Cette

condition si importante d'une grande résistance serait d'autant plus

facile à obtenir que, d'un côté, la diminution considérable de calibre

à poids égal du projectile (un canon de 12 pourra tirer un projectile

allongé de 30) de l'autre un très-grand raccourcissement de la pièce,

en tout point favorable, feront obtenir, à poids égal de métal, une

augmentation considérable dans l'épaisseur du métal, par conséquent

dans sa résistance. Ces raisons furent accueillies, et une pièce de 30

ordinaire fut rayée.

On n'a pas besoin d'être artilleur pour comprendre que

quand une pièce en fonte a été affaiblie par la rayure pratiquée dans

l'âme, quand à un boulet du poids de son calibre on substitue un

projectile allongé de deux fois, trois fois le poids du premier, une

pièce ordinaire ne peut résister longtemps. Quand on songe ensuite que

le moyen que je prends pour forcer le projectile est l'effort même si

prodigieux de la poudre, par une application toute nouvelle dont

l'expérience seule peut faire modérer convenablement l'action, on

comprendra mieux encore que des ruptures de pièces peuvent avoir lieu

très-naturellement. Sous ce rapport, l'expérience a même prouvé que

j'avais eu raison de demander l'épreuve avec des pièces faibles, car

des causes imprévues les ont fait éclater plutôt qu'on ne l'aurait cru,

et ces causes n'eussent probablement pas été connues si j'eusse accepté

la proposition qui m'avait été faite de faire couler des pièces de

grande résistance.

Mais sait-on ce qui m'est arrivé ? Tandis que j'avais pour

moi les vœux, les sympathies de toute la marine ; tandis que les hommes

de mérite et de progrès comprenaient la valeur des raisons que j'ai

exposées et me savaient gré de ma loyauté, l'esprit de corporation,

avec sa vieille devise : nul n'aura d'esprit que nous et nos amis,

s'écriait avec joie, en étouffant mes protestations : « les pièces

éclatent : elles éclateront toujours ! » Depuis cette époque et pour

remédier aux inconvénients reconnus, j'ai fait d'autres inventions en

artillerie, qui, par l'appui du ministre de la marine, ont donné lieu à

de grandes expériences et à des résultats inconnus jusqu'à ce jour.

BOUËT-WILLAUMEZ (E.), Batailles

de terre et de mer jusques et y compris la bataille de l'Alma,

J. Dumaine libraire-éditeur, Paris, 1855, pp. 301 à 303.

L'appareil de

sauvetage dit porte-amarre, par M. Delvigne

De

nombreuses tentatives ont été faites pour établir une communication

entre un navire naufragé et la terre, ou de bâtiment à bâtiment. Le

capitaine anglais Manby imagina de faire arriver au navire un cordage

en attachant une de ses extrémités à une bombe lancée par un mortier

(voy. 15e année du Bulletin,

p. 135) ; mais ce moyen réussit rarement,

parce que la vitesse du projectile fait souvent rompre la corde. Le tir

d'une bombe n'est d'ailleurs pas sans danger, et la violence du vent

opposant ensuite une résistance considérable au cordage déployé dans

l'espace, il en résulte de très-grandes déviations ; enfin, lorsque la

bombe manque le but, la corde est entraînée au fond de l'eau, et le

coup est perdu.

Pour remédier à ces inconvénients, M. Delvigne,

au lieu d'entraîner un

cordage par le tir d'une bombe, a imaginé un projectile formé du

cordage même, roulé en bobine allongée, et d'un cylindre en bois qui

sert d'enveloppe. Cette bobine, lancée par une bouche à feu, se dévide

très-rapidement dans sa course, et l'enveloppe creuse en bois va porter

l'extrémité du cordage au point où il s'agit de diriger les secours. Si

le but est manqué, le cylindre creux devient une petite bouée, et

flotte près du navire.

Dans les essais faits à Lorient par ordre de M.

le ministre de la

marine, la portée moyenne de l'appareil tiré par un mortier de 15

centimètres (calibre de 24), sous l'angle de 25 degrés, a été de 250

mètres ; son poids était de 7 kilog. 500, et la charge de poudre de 160

grammes. Avec une caronade de 30, la portée a été de 320 mètres sous

l'angle de 14 degrés, et de 385 mètres sous l'angle de 19 degrés. Le

porte-amarre pesait 10 kilog., et la charge de poudre était de 250

grammes.

On avait craint qu'un vent fort, venant de

côté, donnât lieu à de

grandes déviations ; mais l'expérience a prouvé qu'il n'en était point

ainsi. La corde, poussée par le vent, exerçant une légère action contre

la partie postérieure du projectile, fait incliner un peu sa pointe

vers le vent, et produit une sorte de dérivation qui fait compensation

à l'action du vent. (Acad. des sciences, 10 mai 1847.)

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, publié avec l'approbation de M. le ministre de l'Agriculture et du Commerce, 46e année, n° DXV, Paris, mai 1847, Notices industrielles, p. 247 & 248.

Porte-amarres. Point de vue général de la question. - Extraits d'un mémoire de M. Delvigne sur l'emploi des flèches porte-amarres.

Annales du sauvetage maritime, tome I, 1re année, Paris, janvier 1866, pp. 37 & ss.

En date du 5 juillet 1866, M. Delvigne reçoit du comité d'administration de la Société centrale de sauvetage des naufragés la lettre suivante :

| Après avoir pris connaissance du

rapport adressé le 5 mai à Son Excellence le ministre de la marine, par

la commission chargée d'expérimenter divers appareils porte-amarres, à

bord du vaisseau Louis XIV, le Comité a pensé que le système de flèches

à bagues glissantes dû à votre invention, était appelé à donner des

résultats satisfaisants pour le sauvetage, lorsqu'il aurait été

complétement étudié par vous. En conséquence, le Comité, en vous remerciant de vos travaux, vous prie de vouloir bien poursuivre des expériences si utiles aux intérêts que la Société centrale de sauvetage des naufragés a mission de sauvegarder. Veuillez agréer, etc. Pour le Comité, L'administrateur délégué, J. de Crisenoy. |

| Source : Annales du sauvetage maritime, tome VII, septième année, Paris, 1872, p. 225. |

M. Delvigne présente

au Conseil un nouvel appareil porte-amarre, qu'il vient de faire

fabriquer sur la demande de la société humaine du Massachusetts, et des

flèches à grappin pour carabine destinées à M. de Bizemont, lieutenant

de vaisseau, qui doit entreprendre sous peu un voyage dans l'Afrique

centrale. Compte-rendu de la séance du conseil d'administration de la Société centrale de sauvetage maritime, 19 décembre 1869, Annales du sauvetage maritime, tome VI, quatrième année, Paris, 1869, p. 6.

Henri-Gustave Delvigne publie, en 1869, une Notice sur un nouveau canon destiné à lancer les flèches porte-amarres. Annales du sauvetage maritime, tome IV, 4e année, Paris, 1869, p. 361 à 375.

1870-1871 : Henri-Gustave Delvigne,

durant un séjour de huit mois à Toulon, passe plusieurs jours à bord

des bâtiments de l'escadre d'évolution où il s'occupera d'artillerie et

de porte-amarres. Cf. son rapport sur les différents essais faits sur

les divers modèles de ses canons ou fusils porte-amarres et de la

flèche en général. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 225 & ss.

Flèche Delvigne, in Annales du sauvetage maritime, tome VI, sixième année, Paris, 1871.

|

Le 30 septembre 1871, M. le lieutenant des douanes Guéricy a sauvé, avec une flèche Delvigne, lancée au moyen d'un simple mousqueton, sept hommes formant l'équipage d'un brick norvégien échoué près du port de Dunkerque. Deux courageux sauveteurs avaient auparavant vainement essayé d'établir un va-et-vient, et l'un d'eux avait péri victime de ses généreux efforts. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 12. |

Au

commencement de l'année dernière, le ministre de la Marine avait

prescrit l'embarquement, à bord de tous les bâtiments de guerre,

d'appareils de M. Delvigne. À la suite d'expériences qui avaient donné

les meilleurs résultats, des instructions détaillées pour l'emploi de

ces appareils furent rédigées par la direction d'artillerie.

Malheureusement, la crainte de s'engager dans des dépenses

considérables fit restreindre l'emploi des flèches Delvigne dans des

limites qui annulèrent complétement la première décision. Ces craintes

n'étaient pas fondées et venaient d'un malentendu.

M. Delvigne ne s'est pas laissé décourager par cette nouvelle

déception. Il eu l'occasion de faire, il y a quelques mois, à bord du Louis XIV

et des bâtiments de l'escadre cuirassée, des expériences qui ont

vivement frappé les officiers. Il a simplifié et perfectionné son

appareil destiné aux navires.

Nous suivrons l'exemple de M. Delvigne, nous ne nous

découragerons pas, et nous l'aiderons de tout notre pouvoir à propager

cet appareil, appelé à rendre de si grands servces à la navigation en

même temps qu'à l'humanité.

Rapport au conseil de la Société centrale de sauvetage des naufragés, où il est constaté que la question sur l'emploi des porte-amarres n'a pas encore fait un pas. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 14 & 15.

H.-G. Delvigne donne au Comité quelques détails sur les expériences de flèches porte-amarres auxquelles il s'est livré à Toulon, à bord de divers bâtiments cuirassés de l'escadre d'évolution. Il fait connaître que le matériel qu'il possédait à Vincennes pour ses travaux a été enlevé par les Prussiens.

Sommaire de la séance du comité d'administration de la Société centrale de sauvetage des naufragés, du 24 octobre 1871, Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 49.

Le

Comité continue ses expériences sur le lancement des porte-amarres soit

avec des canons rayés, soit avec des pièces à âme lisse. Les derniers

essais sont conformes à ceux qui ont été faits en France d'après le

système de M. Delvigne ; nous sommes du reste à même de les comparer

avec les autres projets qui ont été soumis au Comité, l'inventeur ayant

fait don de ces appareils à notre Société. Il m'est impossible de

terminer ce rapport sans offrir tous mes remerciements à M. Delvigne,

cet infatigable inventeur qui a rendu à l'oeuvre du sauvetage de grands

et nombreux services.

Extrait du rapport présenté au

conseil d'administration de la Société centrale de sauvetage des

naufragés, par M. Jules de Crisenoy, administrateur délégué, dans sa séance du 17 décembre 1871. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 104.

Les expériences faites sur les appareil porte-amarres au polygone de Satory sont relatées dans les Annales du sauvetage maritime. Ces expérience

montreront la grande supériorité du fusil de rempart sur le mousqueton

comme porte-amarres. M. l'Amiral, président de la Société centrale de

sauvetage des naufragés, demande à M. le Ministre de la Marine (sic.)

de vouloir bien mettre à la disposition de la Société cent de ces

fusils. Le Ministre s'empressera d'adhérer à cette demande et la

répartition sera exécutée en fin d'année 1872 comme en témoigne le rapport du Comité

d'administration de la Société centrale de sauvegarde des naufragés,

séance du 16 novembre 1872. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 111 & ss. & p. 364.

Le comité d'administration de la Société centrale de sauvetage des naufragés, dans sa séance du 13 février 1872, autorise M. Delvigne à procéder à des expériences sur son fusil-canon porte-amarres.

Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 125.

Henri-Gustave Delvigne, qui assiste à la séance du comité d'administration de la Société centrale de sauvetage des naufragés, du 8 mars 1872,

présidée par M. Reynaud, vice-président, expose qu'il a examiné,

conformément à l'invitation du Comité, le nouveau système de

porte-amarres présenté par M. Racine. Il exprime quelques doutes sur

son efficacité ; mais il croit convenable de le soumettre à des

expériences qui, faites avec un fusil de rempart, seraient peu

dispendieuses (À cette époque, le fusil de rempart encore considéré

comme une arme excellente, n'était plus utilisé. Il en restait encore

un certain nombre en dépôt dans les arsenaux.) Le Comité adopte cette

proposition.

Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 127.

Le 15 novembre 1872,

le comité d'administration de la Société centrale de sauvetage des

naufragés, après avoir reçu lecture, par le délégué du Comité, d'une

lettre de M. Delvigne, décide d'ouvrir au bénéfice de l'intéressé un

crédit fixé provisoirement à 450 francs, pour la fabrication de deux

canons-fusils et d'un canon en acier, destinés à des expériences

relatives aux porte-amarres. Le Comité décide en outre que M. Delvigne

sera remboursé de la valeur du matériel qu'il avait fait établir pour

la Société, et qui a été enlevé à Vincennes par l'armée allemande, lors de la guerre de 1870-1871.

Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 186.

Le 22 décembre 1872,

à deux heures, à l'occasion du conseil d'administration de la Société

centrale de sauvetage, présidé par M. l'amiral Rigault de Genouilly, un

membre de la Société demande quelques explications sur les fusils de

rempart, mis à la disposition de la Société par le ministre de la

Marine. Le président entre à ce sujet dans divers développement, et

donne quelques détails sur les expériences de canons porte-amarrres,

auxquelles H.-G. Delvigne se livre au même moment à Toulon. Annales du sauvetage maritime, tome 7, septième année, Paris, 1872, p. 374 & s.

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Sources : Centre d'accueil et

de recherche des Archives nationales (Caran), cote LH 722-72,

Archives départementale du Var, registres de l'état civil de

Toulon, Décès, 1876, cote 7 E 146

Archives départementales du Nord, registres paroissiaux et de l'état civil de Valenciennes,

cote 5 MI 55 R 33 & de La Flamengrie, cote 5 MI 3 R 11.

|

L'expédition

de Quiberon (23 juin-21 juillet 1795)

L'armée anglo-émigrée avait, dans ses cadres, un certain nombre de médecins et de chirurgiens, chargés de pourvoir au traitement des malades et des blessés. Le médecin en chef était le Dr Selle, qui parvint à s'échapper. Mais quelques autres furent faits prisonniers et durent comparaître devant les Commissions militaires.

(...)

Yves Barré, condamné à mort le 12 thermidor, par la Commission militaire siégeant au presbytère de Quiberon, fut fusillé sur la grève, en même temps que MM. de la Voltais, de la Villaloys, de Royrand, de la Houssaye, Le Gualés de Lanséon, etc.

Un

homme qui

l'échappa belle fut le chirurgien

Delvigne, âgé de 28 ans, né à

Valenciennes. Pris à Quiberon, il comparaissait devant la

Commission militaire le 11 thermidor an III. Interrogé, il répond

: Qu'il n'est point émigré, qu'il est une victime de son opinion et de son civisme, qu'il existe des certificats des autorités constituées de sa ville et même des représentants du peuple Briez et Cochon, dont à la vérité il n'est pas porteur. Il était chirurgien de Valenciennes, quand cette ville fut prise par les Autrichiens. Emprisonné par eux pour avoir chanté une chanson patriotique près d'un corps de garde, il fut, après deux mois de détention, forcé par les Autrichiens de servir dans leurs hôpitaux. A

l'approche de l'armée française, il fut envoyé à Mons avec un

convoi de malades ; là, obligé de s'établir dans une caserne pour

soigner les blessés, qui y refluaient après l'affaire de Charleroi,

il réclama en vain sa liberté ; on le contraignit d'aller en

Hollande, à Elbourg, où était un noyau d'émigrés ; on l'engagea

à soigner les galeux et les vénériens qui se trouvaient dans ce

noyau ; de là, il fut embarqué à Stade avec le régiment de

Périgord pour Quiberon.

Heureusement

pour notre chirurgien, il y avait dans l'armée républicaine de

Quiberon un brave capitaine de tirailleurs qui l'avait connu au siège

de Valenciennes. Il fut appelé comme témoin et voici ce que note le

procès verbal : Signé : Le GRAND, capitaine.

Le chirurgien Delvigne fut acquitté.

II

n'est pas

sans intérêt de citer ici un passage de la relation de La

Roche-Barnaud à propos de ce chirurgien Delvigne : Ces détails (sur l'affaire du 10 juillet, 28 messidor) nous furent donnés par M. Delvigne, jeune homme aussi brave que zélé royaliste, remplissant alors les fonctions de chirurgien-major dans mon régiment (Périgord). Il a constamment servi la cause de la légitimité jusqu'à la Restauration. Il est aujourd'hui chirurgien-major dans le 2e régiment d'infanterie de la garde royale, commandée par le maréchal de Druault. (La Roche-Barnaud, p. 113, 2e édit.)

CLOSMADEUC (Dr G. Thomas, de), [1828-1918], Quiberon, 1795, émigrés et chouans, commissions militaires : interrogatoires et jugements, Société d'éditions littéraires, Paris, 1899, pp. 377 & 378. |

|

Un autre exposé des faits

Nécrologie.

M. DELVIGNE,

ancien chirurgien-major dans l'ex-garde-royale, officier de la Légion

d'Honneur, vient de terminer sa carrière à Paris, à l'âge de

soixante-douze ans.

Homme de coeur et de tête, il fut doué par la nature, au moral comme au physique, de cette trempe vigoureuse qui donne la force de traverser les épreuves les plus grandes et les plus cruelles, en suivant toujours cette devise de la conscience : Fais ce que dois, advienne que pourra. M. Delvigne était probablement le dernier survivant à une bien triste catastrophe : la fusillade des émigrés français à Quiberon. La circonstance extraordinaire à laquelle il dut son salut, au milieu de ces horreurs de la guerre civile, offre un si bel exemple d'un des plus nobles sentiments du coeur, celui de la reconnaissance, que nos lecteurs et les nombreux amis du défunt, nous sauront gré de faire connaître cet épisode de sa vie. Il y a près d'un demi siècle, M. Delvigne, étant chirurgien-major du régiment de Périgord, fut fait prisonnier à Quiberon et jeté dans une prison de Tannes, avec trente-cinq compagnons d'infortune. L'arrêt de mort était prononcé et allait être exécuté dans une heure, lorsqu'un capitaine de l'armée républicaine, nommé Legrand, entre dans la prison pour s'assurer si toutes les victimes sont présentes. En apercevant M. Delvigne, blessé d'un coup de baïonnette, le capitaine Legrand l'examine attentivement, s'approche de lui et lui dit : Citoyen, ne me reconnais-tu pas ? Sur la réponse négative, le capitaine reprend : HÉ BIEN, JE TE RECONNAIS, MOI ! TU M'AS SAUVÉ LA VIE, JE SAUVERAI LA TIENNE, NOUS SERONS QUITTES. Aussitôt il se rend à la commission militaire, demande et obtient un sursis pour le citoyen Delvigne, et le fait sortir de prison. Le soir même, après avoir vu fusiller les trente-cinq autres prisonniers, le capitaine Legrand affuble son protégé d'une capote de soldat et d'un bonnet de police, le pousse dans les rangs d'un bataillon sortant de Tannes, et lui glisse dans la main douze francs, qu'il avait empruntés, en lui disant ces derniers mots : Adieu ! maintenant tire-t'en, comme tu pourras. Voici l'explication de cette noble action : Quelques années auparavant, le capitaine Legrand étant simple soldat, en garnison à Valenciennes, avait eu le corps traversé par une baguette de fusil dans un exercice à feu. La blessure était d'une gravité extrême, mais les soins les plus assidus lui furent prodigués par M. Delvigne, alors attaché à l'hôpital militaire de Valenciennes. Telle fut la cause de ce touchant exemple de mémoire du coeur. Une grande satisfaction avait été réservée à M. Delvigne, après bien des malheurs ; celui de voir son fiils rendre un service important à la France, par ses inventions et ses travaux dans l'armement des troupes. Toutefois cette satisfaction même était troublée par une vive anxiété. Depuis seize ans, il voyait son fils poursuivre avec persévérance des idées reconnues utiles au pays, mais dont la réalisation absorbait exclusivement toutes ses facultés et une partie de la fortune de ses enfants. C'est en vain qu'il attendit d'année en année de voir accorder la récompense de tant d'efforts, il ne demandait plus qu'à survivre un jour à cet acte de justice de la part du gouvernement ; mais la Providence ne lui a pas accordé ce bonheur. La Sentinelle, journal des intérêts de l'armée, n° 355, huitième année, 24 novembre 1842, p. 351. |